描述:1 范围

本标准提出了全氟己酮灭火系统设计、施工、验收和维护的技术要求。

本标准适用于新建、扩建、改建的工业和民用建筑中设置的全氟己酮灭火系统的设计、施工、验收和维护。飞机、高铁、地铁、客车等公共交通运输工具的客舱、行李舱等部位设置的全氟己酮灭火系统可参照本规范执行。

全氟己酮灭火系统适用于扑救下列火灾:

a) 固体表面火灾、文物火灾;

b) 液体或可熔化固体火灾;

c) 灭火前能切断气源的气体火灾;

d) 精密仪器、带电设备、电气火灾;

e) 烹饪器具内的烹饪物火灾。

含有下列物质的场所,不应选用全氟己

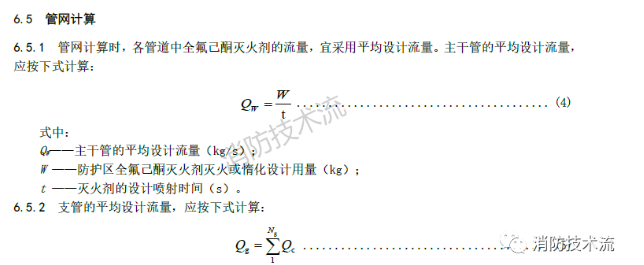

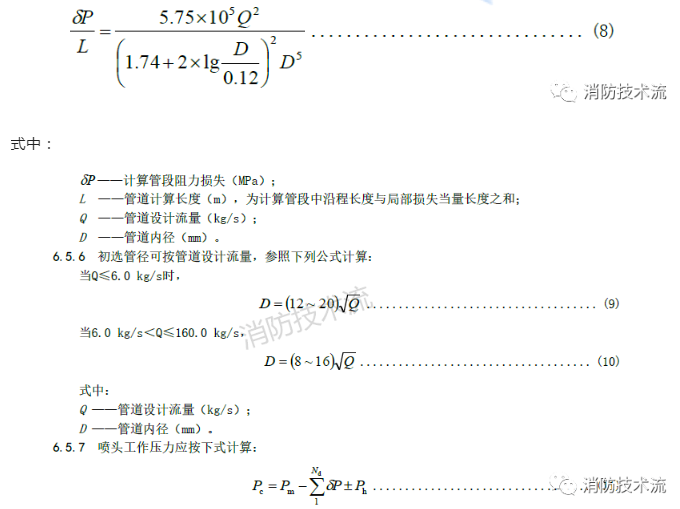

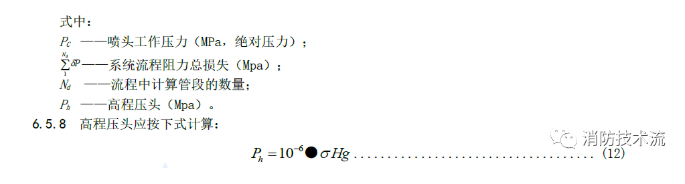

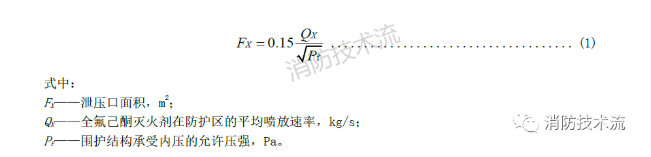

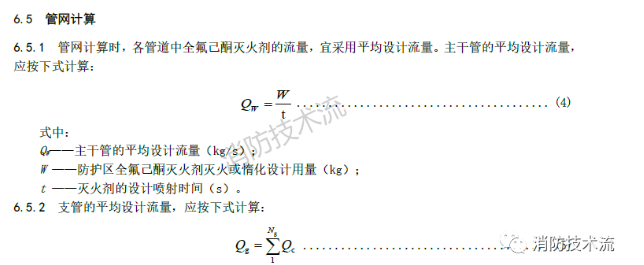

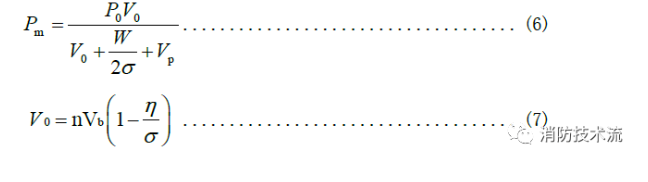

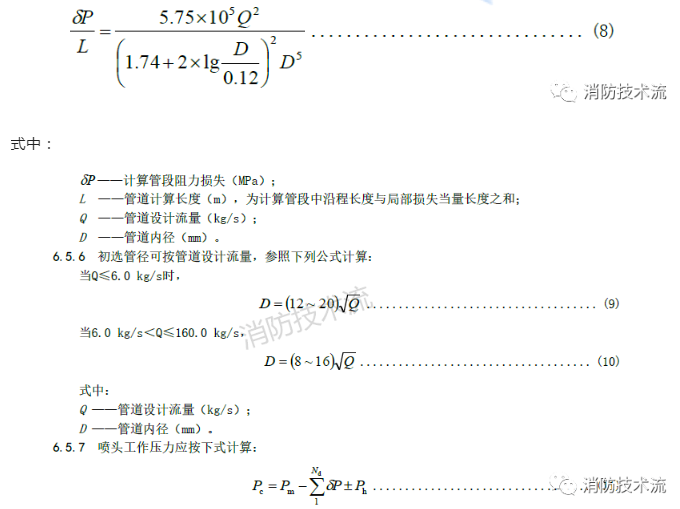

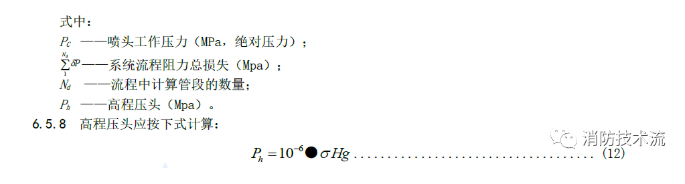

本标准提出了全氟己酮灭火系统设计、施工、验收和维护的技术要求。本标准适用于新建、扩建、改建的工业和民用建筑中设置的全氟己酮灭火系统的设计、施工、验收和维护。飞机、高铁、地铁、客车等公共交通运输工具的客舱、行李舱等部位设置的全氟己酮灭火系统可参照本规范执行。a) 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;全氟己酮灭火系统的设计、施工、验收和维护除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关标准要求。下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。常温下是一种透明、无色、绝缘的液体,释放后无残留,绿色环保,储存时为液态,释放后迅速汽化,可用于火灾防护的全淹没系统和局部应用系统。灭火装置主要由全氟己酮灭火剂储存装置和驱动装置两部分组成,根据需求两部分可独立设置或组合设置。由全氟己酮灭火装置、控制系统、控制阀、管网和灭火剂释放装置等组成的灭火系统。在规定的时间内向防护区喷放设计规定用量的全氟己酮并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。按照一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件预先设计、组合成套的灭火系统,预制灭火系统包括自动跟踪定位式、悬挂式、架柜式、探火管式等型式灭火系统。用一套全氟己酮灭火剂储存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上防护区的灭火系统。以全氟己酮灭火剂作为灭火介质,利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件,对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位,并运用自动控制技术来实现灭火的固定射流灭火系统。系统主要由探测组件及自动控制装置、灭火装置、喷放组件和消防控制装置等组成。以全氟己酮灭火剂为灭火介质,由火灾探测器件、控制器件和悬挂灭火装置组成的灭火系统。利用探火管中的压力下降打开容器阀,灭火系剂通过释放管从喷嘴向防护区内喷射一定浓度的灭火剂,扑灭火灾的自动探火灭火系统。由全氟己酮灭火剂瓶组、管路、喷嘴、信号反馈部件、检漏部件、驱动部件、减压部件、火灾探测部件、控制器组成的能自动探测并实施灭火的框架式或柜式灭火系统。在101 kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需全氟己酮在空气中的最小体积百分比。当火源引入时,在101 kPa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的易燃可燃气体或易燃可燃液体蒸汽的燃烧发生,所需的全氟己酮在空气中的最小体积的百分比。在防护区内维持设计规定的全氟己酮浓度使火灾完全熄灭所需的时间。全氟己酮喷放时,防止防护区内气压超过允许压强,泄放压力的开口。L——管道计算长度(m),为计算管段中沿程长度与局部损失当量长度之和。Pm——过程中点时储存容器内压力(MPa,绝对压力)。Po——全氟己酮灭火剂储存容器增压压力(MPa,绝对压力)。H——过程中点时,喷头高度相对储存容器内液面的位差(m)。QX——全氟己酮灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s)。S——全氟己酮灭火剂过热蒸气在101 kPa和防护区最低环境温度下的比容(m3/kg)。VO——喷放前,全部储存容器内的气相总容积(m3)。W——防护区全氟己酮灭火剂灭火或惰化设计用量(kg)。

4.1.1 灭火剂储存装置、驱动装置、火灾探测与控制装置、阀门及管道等系统组件,应采用经产品质量监督检验机构检验合格的产品,且应满足系统的设计要求。4.1.2 灭火系统的储存装置72 小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100 %设备备用。4.1.3 灭火剂储存装置应设耐久的固定铭牌,并应标明每个储存容器的出厂编号、容积、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等;容器阀和集流管之间应采用挠性连接,储存容器和集流管应采用支架固定。4.2.1.1 全氟己酮灭火剂储存装置应采用耐高温、耐高压、耐腐蚀的材料制造。选用标称工作压力不小于最大工作压力1.5 倍的储存容器,并应符合下列要求:a) 全氟己酮灭火剂储存容器应采用耐腐蚀材料制作,且与灭火剂直接接触的内壁不应对灭火剂的性能产生不利影响;b) 全氟己酮灭火剂储存容器应符合有关压力容器规定及国家相关安全要求;c) 全氟己酮灭火剂储存容器上应设耐久铭牌,以及标明药剂种类、型号、出厂及充装日期的标志;不同种类、不同牌号、不同批次的灭火剂不得混存;d) 同一集流管上的全氟己酮灭火剂储存容器的规格、充装压力和充装量应相同。4.2.1.2 额定增压压力分为三级,应符合下列规定:4.2.1.3 灭火剂储存容器中的单位充装率,应符合以下规定:a) 一级增压储存容器,不应大于1 480(kg/m3);b) 二级增压储存容器,不应大于1 440(kg/m3);c) 三级增压储存容器,不应大于1 200(kg/m3)。4.2.2.1 灭火装置设计为储压式时,驱动气体与药剂储存同一容器内;灭火装置设计为备压式时,可采用一组或多组气瓶驱动。4.2.2.2 使用氮气瓶供气时,出口阀后部应设置减压阀,出气量和出气压力应满足灭火装置的设计需要,在额定工作压力和最大供气流量下,连续供气时间应大于装置连续工作时间,氮气瓶组、减压阀和连接管道应工作平稳、安全可靠。4.2.2.3 氮气瓶应满足国家标准《工业氮》GB/T 3864 中氮气瓶的要求;减压阀应满足国家标准《减压阀一般要求》GB/T 12244 中气体减压阀的要求,工作压力和流量应与装置的工作压力范围和流量范围相适应。4.2.2.4 使用2 组以上氮气瓶供气时,减压阀出气口处应使用集气排,集气排的压力和流量应大于装置工作压力和流量的2 倍。4.3.1 喷头应有型号、规格的永久性标识。设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头,应设有防护装置。4.3.2 喷头的布置应满足喷放后的灭火剂在防护区内均匀分布的要求。当保护对象属可燃液体时,喷头射流方向不应朝向液体表面。4.3.3 喷头周围不应有影响灭火剂喷洒的障碍物。4.4.1 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。4.4.2 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后联动启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.3 m~1.5 m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。4.4.3 全氟己酮灭火系统的操作与控制,应包括对相应防护区开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制。4.4.4 组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开。5.1.1 灭火系统可适用于文物建筑、数据机房、贵重设备间、精密仪器室、电力设备室、图书档案馆、洁净厂房、石油化工及带电设备和有人值守的场所。5.1.2 当几种可燃物共存或混合时,其灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火浓度或惰化浓度确定。5.1.3 灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量应小于0.006 %。5.1.5 系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3 倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1 倍。5.1.6 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用8 %。5.1.7 油浸变压器室,带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用7 %。5.1.8 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用6.5 %。5.1.9 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8 s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10 s。a) 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20 min;b) 通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用5 min;5.1.11 灭火浓度、惰化浓度可按本标准附录A 中的规定取值。附录A 中未列出的,应经试验确定。a) 防护区宜以固定的单个封闭空间划分,当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时可合为一个防护区;b) 当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,容积不宜大于3600 m3;c) 当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不宜大于500m2,容积不宜大于1600 m3。5.2.2 防护区的最低环境温度不宜低于-40 ℃,最高环境温度不宜高于65 ℃。5.2.3 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa。5.2.4 防护区灭火时应保持封闭条件,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。5.2.5 灭火后的防护区应进行通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5 次。5.3.1 灭火系统防护区内设置火灾自动报警系统的,设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的规定,当选用管路采样式吸气感烟火灾探测器时,优先选用高灵敏型探测器。5.3.2 设有消防控制中心的场所,管网灭火系统应将各防护区灭火系统的动作信息反馈至消防控制中心。5.3.3 灭火系统的供电应符合现行国家有关消防技术标准的规定,气动力源应保证系统操作和控制需要的压力和气量。5.4.1 当防护区面积大于500 m2 或容积大于1 600 m3 时,宜选用管网灭火系统。5.4.2 当防护区不便安装管网或无法固定管网时,且防护区的面积不大于800 m2,容积不大于3600m3,可选用预制灭火系统。5.4.3 当防护区未设置或无法设置火灾自动报警系统时,宜选用自动跟踪定位全氟己酮灭火系统。5.4.4 当防护区空间体积不大于60m3或较大空间体积划分为多个相对封闭且不大于60 m3的防护区时,宜选用探火管式全氟己酮灭火系统。5.5.1 储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。5.5.2 操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0 m,且不应小于储存容器外径的1.5 倍。5.5.3 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明。5.5.4 储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。5.5.5 储瓶间禁止设置在潮湿、高温或腐蚀性等特殊环境。6.1.1 灭火剂设计用量应保证在保护范围内,同时开放的灭火系统在规定时间内持续喷射灭火剂的用量。6.1.2 管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间。储瓶间宜靠近防护区。并应符合建筑耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定。6.1.3 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区数量不宜超过6 个。当防护区数量超过6 个时,储瓶间应设置在防护区中心部位或相对均衡部位。6.1.4 组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。

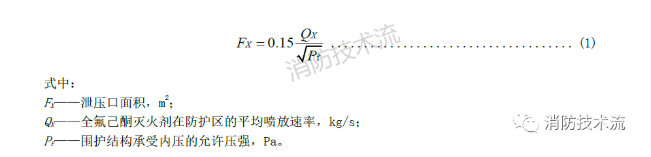

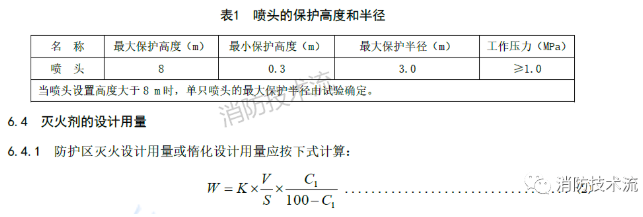

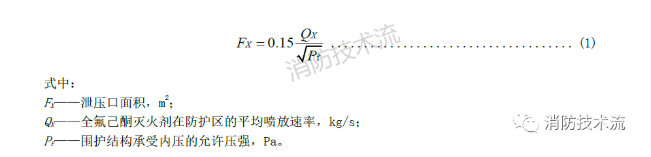

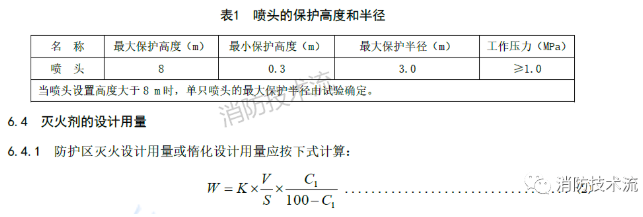

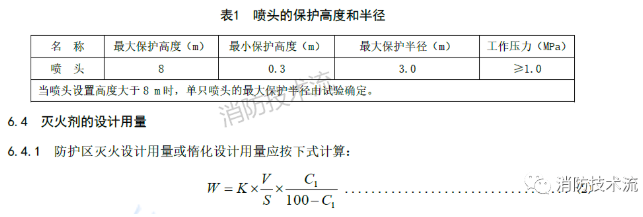

6.2.2 防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3 以上。6.3.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀喷洒灭火剂的位置。当喷头附近有障碍物时,应增设补偿喷射强度的喷头。6.3.2 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头;当该部位无可燃物时,可不设。6.3.3 喷头的保护高度和半径应符合表1 规定。

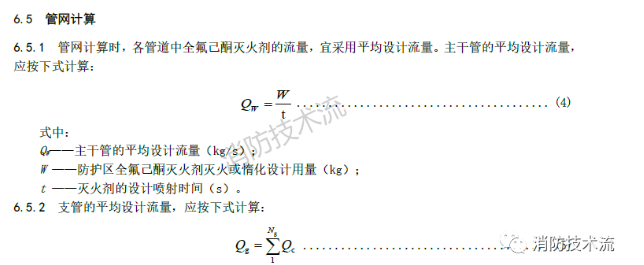

W——防护区全氟己酮灭火剂灭火或惰化设计用量(kg);S——灭火剂过热蒸气在 101 kPa和防护区最低环境温度下的比容(m3/kg);6.4.2 灭火剂在101 kPa 大气压不同温度下的过热蒸气比容,应按下式计算:S= K1 ×K2T...................................... (3)K1——海拔高度修正系数取值,K1=0.066 4;K2——海拔高度修正系数取值,K1=0.000 274。6.4.3 当环境温度及设计浓度已确定时,灭火剂设计用量值可直接在附录C 中选取。6.4.4 系统灭火剂的储存量应为防护区灭火设计用量或惰化设计用量与系统中喷放不尽的剩余量之和。喷放不尽的剩余量,可按照防护区灭火设计用量或惰化设计用量的5 %计取。

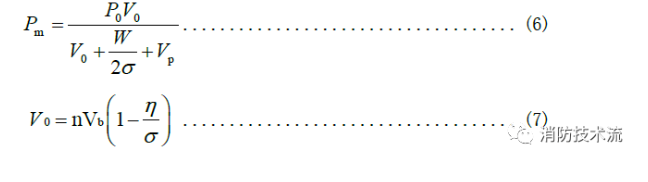

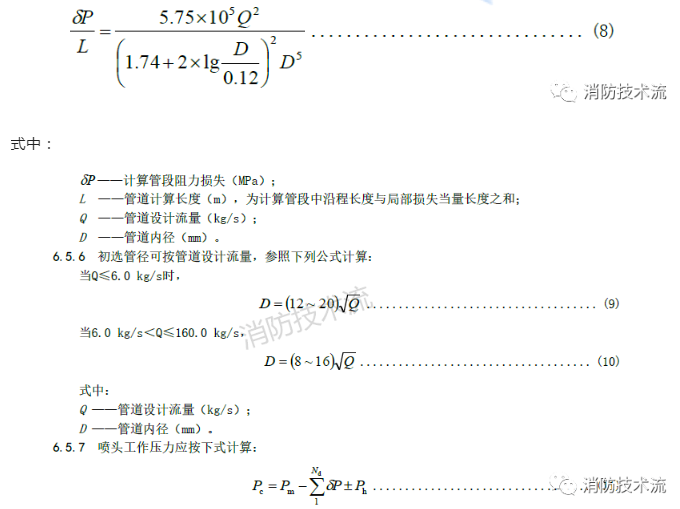

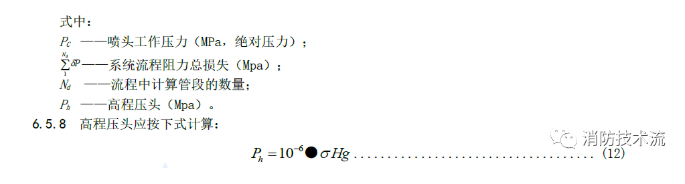

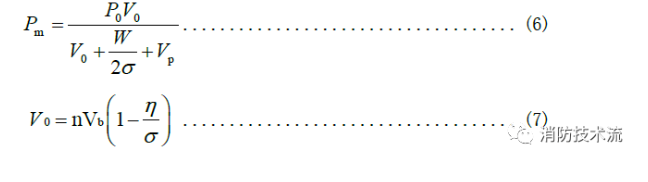

6.5.3 管网阻力损失宜采用喷放全氟己酮灭火剂设计用量50 %时(过程中点)的储存容器内压力和该点瞬时流量进行计算,且认定该瞬时流量等于平均设计流量。6.5.4 过程中点时储存容器内压力,宜按下式计算:

Pm ——过程中点时储存容器内压力(MPa,绝对压力);P0 ——全氟己酮灭火剂储存容器增压压力(MPa,绝对压力);V0 ——喷放前,全部储存容器内的气相总容积(m3); ——全氟己酮灭火剂液体密度(kg/m3),20 ℃时为1 616 kg/m3;W ——防护区全氟己酮灭火剂灭火或惰化设计用量(kg);

H ——过程中点时,喷头高度相对储存容器内液面的位差(m); —全氟己酮灭火剂液体密度(kg/m3),20 ℃时为1 616 kg/m3;6.5.9 系统管道应采用防晃、抗震金属支、吊架固定在建筑构件上。支、吊架应能承受管道和充满药剂时的重量及冲击,其间距不应大于表2 的规定;支、吊架应进行防腐处理。

—全氟己酮灭火剂液体密度(kg/m3),20 ℃时为1 616 kg/m3;6.5.9 系统管道应采用防晃、抗震金属支、吊架固定在建筑构件上。支、吊架应能承受管道和充满药剂时的重量及冲击,其间距不应大于表2 的规定;支、吊架应进行防腐处理。

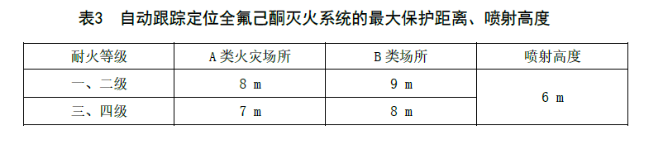

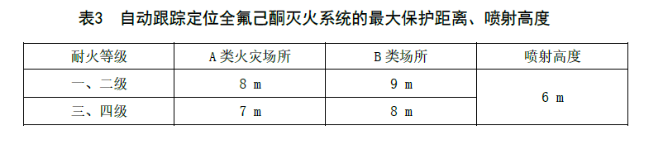

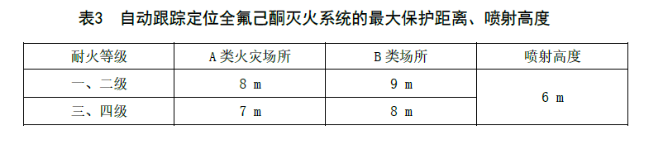

7.1.1 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10 台。7.1.2 同一防护区的预制灭火系统多于一台时,应能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。7.1.3 紧急启停按钮、手动报警按钮应设在防护区门口明显和便于操作的位置,下沿应距地面1.3 m~1.5 m。7.1.4 应禁止应用在高温、潮湿、腐蚀、震动或有光照等空间环境,当安装在特殊环境时应采取相应的补救措施或方案;安装应牢固可靠,不得倾斜或倒置安装。7.2.1 根据保护对象的实际情况,防护区宜以固定的单个封闭空间划分。保护对象周围的空气流动速度不宜大于2 m/s,必要时应采取挡风措施。灭火系统自动喷射时,不应受到梁柱等障碍物的阻挡。7.2.2 自动跟踪定位全氟己酮灭火系统的控制部分应设有自动和手动两种功能,且可相互切换。宜设机械应急启动功能。7.2.3 自动跟踪定位全氟己酮灭火系统的最大保护距离应符合表3 的要求。

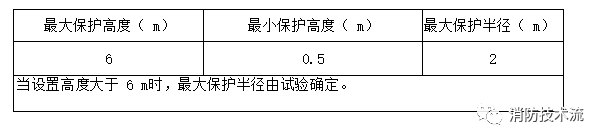

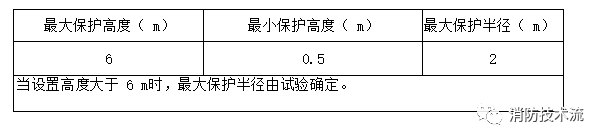

7.2.4 自动跟踪定位全氟己酮灭火系统应自带应急电源,保证外部断电的情况下仍能正常启动灭火系统。7.3.1 悬挂式全氟己酮灭火系统应设置在保护区域上方或侧方。7.3.2 灭火系统的控制部分应设有自动和手动两种功能,且可根据现场实际情况切换。每个灭火单元至少设置一个手动紧急启动按钮。7.3.3 当采用火灾自动报警系统时,灭火系统应在收到同一防护区两个独立的火灾探测信号后自动启动。7.3.4 灭火系统的持续喷射时间不应大于10 s。7.3.5 灭火系统保护高度和半径应符合表4 要求。

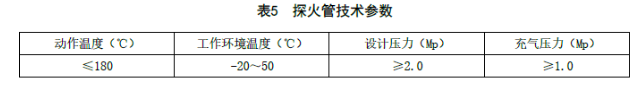

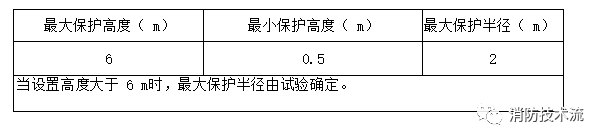

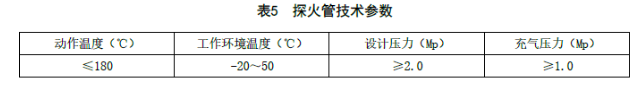

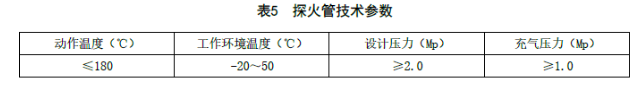

7.4.1 适用于保护区相距较远,不便安装组合分配系统的场合,可由一套或者数套架柜式灭火系统组成。7.4.3 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量和储存容器内的灭火剂剩余量之和。7.4.4 灭火系统的控制部分应设有自动、手动和机械启动三种功能,且可根据现场实际情况切换。7.4.5 当采用火灾自动报警系统时,灭火系统应在收到同一防护区两个独立的火灾探测信号后自动启动。7.5.1 探火管式全氟己酮灭火系统的型式和灭火剂类型应与保护对象火灾特点应相适应。应有自动控制和手动控制两种控制方式。7.5.2 采用探火管式全氟己酮灭火系统时,防护区的容积不应大于60m3。7.5.3 保护对象周围的空气流动速度不宜大于2m/s。7.5.4 1 个防护区设置的探火管全氟己酮灭火系统不应超过4 套,并应能同时启动,其动作响应时差不应大于2s。7.5.5 探火管宜布置在保护对象的正上方,探火管管径中心线与保护对象的距离不应大于600mm。当探火管布置在保护对象的侧方或下方时,探火管管径中心线与保护对象的距离不应大于160mm,探火管的弯曲半径不宜小于其外径的15 倍。7.5.6 探火管管道上应设压力表,其标度盘应设红绿区。

8.1.1 设备平面布置图、系统图、安装详图等施工图及有关技术文件应齐全:b) 灭火系统组件、管件及其它设备、材料应能保证正常施工;c) 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足连续施工的要求。8.1.2 灭火系统施工前,应对灭火系统的组件、管件及其它设备、材料进行现场检查,确认符合设计要求和国家现行有关标准的规定。8.1.3 管材、管件应进行进场检验,并符合下列要求:c) 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷;d) 法兰密封面应完整、光洁,不得有毛刺和径向沟槽;螺纹连接的螺纹应完整、无损伤。8.2.1 管网全氟己酮灭火系统的管道安装应符合国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898 的有关规定且应符合下列规定:a) 输送灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163、国家标准《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310 等的相关规定。无缝钢管内外应采取防腐措施,防腐措施宜采用热镀锌或其他符合环保要求的方式;b) 当输送灭火剂的管道安装在腐蚀性较大等特殊环境时,应采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976 的相关规定;c) 输送驱动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB 1527 的相关规定;d) 管道的连接,当公称直径小于或等于80 mm 时,宜采用螺纹连接;大于80 mm 时,宜采用法兰、沟槽连接。a) 灭火系统供给干管外表面整体应喷涂或粉刷红色标志;b) 当管道数量较多或者与其他管道涂色相矛盾时,可涂相应的150 mm 宽的红色色带或色环;c) 吊顶内、装饰板包封或其他隐蔽工程的灭火系统供给管道可不做涂色标志。管网灭火系统的喷头安装应符合国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898的有关规定且符合火灾自动报警系统的安装施工应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。管网灭火系统试压和冲洗的一般规定应符合国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898的有关规定。当安装使用环境不满足水压强度试验时,可用气压试验代替,要求应符合国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898的有关规定。管道进行吹扫且应符合国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898的有关规定。8.5.2.1 灭火系统调试应符合国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898 的有关规定。8.5.2.2 灭火系统应进行整体喷气试验,试喷时可采用压缩空气或氮气进行且符合下列规定:a) 压缩空气或氮气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,压缩空气或氮气的充装压力按设计要求执行。压缩空气或氮气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20 %,且不得少于一个;3) 信号反馈装置动作后,防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常;4) 储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏;5) 试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。8.5.2.3 灭火系统与火灾自动报警系统的联动实验,应符合国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB50898 的有关规定。8.6.1 预制灭火系统及其控制器、声光报警器的安装位置应符合设计要求,并固定牢靠。8.6.2 预制灭火系统周围空间环境应符合7.1.4 的要求。系统竣工后应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。灭火系统的验收应符合国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898的有关规定。灭火系统投入运行前应对施工质量进行验收,并按本规范附录D记录,验收应包括下列内容:b) 在储存装置上应设耐用的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等;c) 管道及管件的规格、型号、位置、连接方式及安装质量;g) 驱动装置:检查数量:全数检查;检查方法:观察和量测及试验检查;h) 灭火系统投入运行前应对系统功能进行验收,并按本规范附录D 记录;10.1.1 灭火系统投入运行前,使用单位相关人员应经过专业技术人员培训且合格后,方可进行该系统的运行操作及维护,并做好运行和维护记录。建立健全该系统的整套文字性记录资料。10.1.2 灭火系统投入运行时,维护、管理应具备下列资料:a) 系统组件的安装使用说明书、产品质量证明文件;10.1.3 对检查和试验中发现的问题应及时解决,对损坏或不合格者应立即更换,并应复原系统。每月应对系统进行检查,并应按本规范附录E记录,检查内容及要求应符合下列规定:c) 压力表、集流管、金属软管、管道及附件不应有损伤;d) 对自动控制设施及操纵机构进行检查,性能应符合设计要求;

苏州智淼消防主营∶应急管理部发布新消防检测仪器设备全套配备、防雷检测装置,火灾现场勘查箱、消防监督检查验收箱、消防测试烟枪、试水装置、消防评估软件、建筑消防设施检测箱、电气防火检测设备,消防检测设备、消防安全评估设备等。

—全氟己酮灭火剂液体密度(kg/m3),20 ℃时为1 616 kg/m3;

—全氟己酮灭火剂液体密度(kg/m3),20 ℃时为1 616 kg/m3;